ご挨拶

本日は藤田筆跡解析鑑定所株式会社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当鑑定所は開業以来足掛け15年、法人化から6年が経過しました。

当鑑定所は筆跡鑑定と印影鑑定を主たる業務としています。また最近では古美術の落款鑑定等も行っています。

当鑑定所が創業したのは2012年6月です。当時は筆跡鑑定や印影鑑定において、科学的手法を積極的に取り入れてなくて、法曹界においては鑑定人が出した筆跡鑑定結果や印影鑑定結果はいまだ偽である検出力は少なかったといえます。

いわゆる伝統的鑑定人は2004年6月に科学捜査研究所OBが刊行した書籍を主とした鑑定手法が主流を占めていました。ここで提唱された鑑定手法は、目視による簡易的な筆跡鑑定と印影鑑定です。

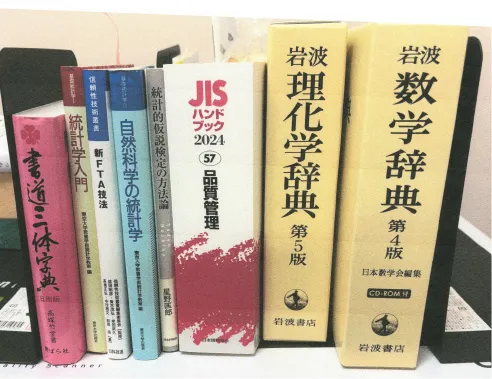

2008年この実情に気づいたので、学識経験者に相談して統計学の応用である品質管理に注目して、海外や国内の学会発表論文や書籍を中心として基礎研究を始めました。当時は品質管理を応用する方向付けで開発に努めました。実質的には測定に基づいた統計的推定手法による鑑定を行っていました。

2000年に始まったデジタル革命は、事務用品を始めとしてコンピュータ周辺機器等まで浸透し、結果として偽造技術の発達により、偽を真とする法曹界の判断が増えてきました。

このことは法曹界にとって決して良い状況ではありませんが、この傾向は今日まで継続しています。

2000年に始まったコンピュータを中心としたデジタル革命は結果として、2004年6月に刊行された書籍の鑑定手法をかいくぐる筆跡の偽造や印影の偽造を助長することになり、弁護士様においてはいわば伝統的鑑定人等による筆跡や印影の真偽判断を積極的に指示しない時期が長い間継続していたといえます。

2012年6月には当鑑定所は学識経験者と相談して、品質管理を核とした「統計的推定」を使用した鑑定技術を完成し、鑑定人としての道を歩み始めました。

統計はいくつかの用途があります。筆跡の傾向をみて、多数決で真偽判断をする手法や、1文字に外接する矩形を描き、矩形の縦横を測定して、縦横比で統計検定する手法や、文字を縦横のグリット内に貼り付けて大まかに測定する手法など、様々は手法が学会で試されてきました。

これらの手法は日本語とは異なり文字数が極めて少ない欧米で行われた開発手法を核としたものであり、4000余の文字がある日本国内では、鑑定力や検出力の弱い簡易的な鑑定手法であることは否めませんでした。結果として鑑定手法をかいくぐる偽造手法が蔓延しました。

2018年頃からはデータサイエンスを中心とした高等教育の急激な進展があり、更にデジタルデータを応用し偽造があらゆる分野で浸透し始めました。

偽造者の基本的な考えは、「偽造した筆跡や印影であっても、裁判等において偽造であると立証されなければよい。」があります。

筆跡鑑定や印影鑑定においては、真偽を正確に明らかにすることによって、お困りになっている鑑定依頼人様お手伝いをするのが、当鑑定所の仕事と考えています。

当鑑定所では2018年から「統計的仮説検定」による印影鑑定書を裁判所の提出し、筆跡鑑定については2024年から「統計的仮説検定」を使用した筆跡鑑定書を裁判所に提出しています。統計を使用する以上は最低でも0.01mm単位の精度で測定しないと、正確な鑑定結果が得られません。

2018年3月には大阪高等裁判所に提出した署名鑑定書が、裁判で採用され地方裁判所の判決を覆し、逆転勝訴となりました。

2020年10月には、同じく大阪高等裁判所に提出した筆跡鑑定書が、裁判で採用され、地方裁判所の判決を覆し、逆転勝訴となりました。

2024年9月には、東京高等裁判所に提出した筆跡鑑定書が裁判で採用され、地方裁判所の判決を覆し、逆転勝訴となりました。

印影鑑定では2020年にメガバンクで偽造された約束手形の代表者印と住所代表取締役のゴム印が、メガバンクの手形交換所で容認される事件が発生しました。

印影やゴム印を正確に測定したところ代表社印で6箇所、ゴム印で4箇所、正確な寸法が出ていない箇所が発見されました。

印影でよく使用するスーパーインポーズ法でチェック箇所が多い代表社印で鑑定できないことが露呈しました。この事件は当鑑定所の印影鑑定書が採用されました。

2021年3月には東京地方裁判所より3Dプリンタによる印影の鑑定嘱託を受けました。印影には3Dプリンタ固有の事象が観察され、10月には当鑑定所の印影鑑定書が採用され、2021年10月には勝訴となっています。

これらは当鑑定所が鑑定書を裁判所に提出したほんの1例です。

統計学で最強力といわれる「統計的仮説検定」を鑑定に採用したことにより、当鑑定所が発行した鑑定書は科学的信頼性がないという議論は、過去のものとなりました。

「統計的仮説検定」を使用した筆跡鑑定と印影鑑定の構築

総務省統計局(国の統計専門機関)が2014年(平成26年)5月にデータサイエンスの普及と啓蒙のための「データサイエンスに関する資料」を取りまとめ、2021年にサイトとして「なるほど統計学園」を開設しています。

当鑑定所は2012年6月の開業以来、統計学でいえば「統計的仮説検定」の前段階にあたる、「統計的推定」を主たる鑑定手法としてきました。

2018年からは印影鑑定書、そして2024年からは筆跡鑑定書を「統計的仮説検定」により作成しています。「統計的推定」と「統計的仮説検定」の違いは、文献を読めば詳細にわかります。

簡潔に「統計的仮説検定」について説明しますと、

① 統計的とは

精密な測定を筆跡や印影で行い、統計的に真偽判断することです。

② 仮説とは

鑑定資料や検体が偽であると仮説することをいいます。

これにより、真偽の押合い問題を回避することができます。偽と仮説することは鑑定資料や検体にある偽である事象を徹底的に探索することが重要な作業になります。

鑑定資料や検体が真であったときは、どれだけ探索しても、偽である事象は検出されません。

確率計算では鑑定資料や検体が偽であれば0.999999以上の確率となり、真であれば0.000000となります。この確率論は著名な統計学者の開発です。真を1.000、偽を0.000とする従来の考えとは異なります。

これの詳細を説明すると紙面を割くので、割愛します。

偽である事象や成分を探索するには切り口がたくさん必要です。筆跡鑑定においては、当鑑定所は11の切り口を準備しています。

印影鑑定では7種類の偽造手法が明らかになっているので、印影に7つの偽造手法が確認されるか否かで鑑定します。

切り口を変えて、たくさんの事象や成分を検定しても、偽であることが検出されなかったら始めて、鑑定資料や検体が真であるといえます。

③ 検定とは

1936年の米国在住の二人の統計学者ネイマン・ピアソンが提唱した「基本補題」(直訳)に記載されています。

「ネイマン・ピアソンの基本補題」の趣旨は真偽の二択問題においては、実は4つの答えがあるということです。

二択問題は本来真偽の二つの選択であります。

論理的手法の欠如や人間の思い込みなどの判断が入ると4つの答になります。

- 真

- 偽

- 第1種の誤り(真を偽とする誤り(冤罪))

- 第2種の誤り(偽を真とする誤り)

真偽判断問題は二択問題であるが、実際は2つの誤りを含めた四つの答があるとしています。

裁判においてのこの問題の第1種の誤り、第2種の誤りは共に誤審であることを忘れてはいけません。

第1種の誤りは冤罪であるので、善人に罪を与えることになります。

第2種の誤りは偽を真と判断する誤りであるので、悪人を見逃すことにより善人に罪を与えることになります。

異なる視点からみれば第1種の誤りと第2種の誤りはともに善人に罪を与えることになります。

「ネイマン・ピアソンの基本補題」は裁判などの経過から読み解くに、法曹界においては2026年初頭においても十分に理解・浸透しているとは考えられないです。

③-1 「統計的仮説検定」の偽と判断する基準について

③-1-1 「統計的仮説検定」で使用する統計学は、下記の二種類です。

-

正規分布・t分布(一般的に標本数が30以上の場合は正規分布を使用し、30未満のときはt分布を使用する)

筆跡鑑定や印影鑑定においては、t分布を使用します。 -

χ(かい)二乗分布

当鑑定所では通常t分布を使用している。検定結果を表示するにはt分布、t検定が理解しやすいからです。

③-1-2「統計的仮説検定」の真偽判断基準

筆跡であれば、筆者の個別成分毎に信頼区間(品質管理では誤差範囲)が定まります。

印影であれば、コンピュータ数値制御(CNC)による加工精度は±0.01mmとなります。したがってスーパーインポーズ法により目視で真偽判断できるレベルではないのです。印章はCNC加工技術で作出していると理解していない鑑定人や法曹界の人達には、正確な印影鑑定ができないといえます。勿論±0.01mmの精度は、目視では識別できません。

印影は正確な測定ができないと鑑定はできないといえます。

- 標本平均値と標本標準偏差で形成する信頼区間(誤算範囲)外数が4個以上であれば偽とします。(統計学者の確率論より)

- 3手法以上の異なる切り口で信頼区間(誤差範囲)外数がゼロであったとき、鑑定資料や検体を真とします。

- 3手法以上の異なる切り口で信頼区間(誤差範囲)概数が1ないし2であったら、ただちに偽と判断するのではなく、統計以外の解析を含めて偽か否かを検証する。一般的には人工知能機械学習で判断する場合が多いです。

信頼区間(誤差範囲)外数が1ないし2であったら、直ちに鑑定資料や検体が偽ではないとするのは、第1種の誤りを犯さないためであり、このことは法曹界の判断とは異なります。法曹界は1個理解できない事象があれば、直ちに偽と判断してしまう「アワテモノの誤り」(JIS品質管理)が発生します。

700件以上の鑑定を行っているが、信頼区間(誤差範囲)外数が1か2は2事例であり、信頼区間(誤差範囲)外数が3の事例はない。したがって第1種の誤りは十分に防げるのであります。

「統計的仮説検定」の特徴

日本においては1980年からの30年あるいは40年は日本の失われた期間といわれています。具体的には何が失われたのでしょうか。

失われた期間にQCDのうちのQをないがしろにして研究開発業務は停滞していたと認識しています。ご承知の通り、Qは品質、Cは価格、Dは納入を意味します。

筆跡鑑定と印影鑑定においても、同様な傾向があり、2004年6月に出版された科学捜査研究所OBの鑑定に関する書籍の内容は、目視のみの識別による簡略的な鑑定手法であるからです。筆跡鑑定においては、主に筆跡個性を抽出して、真正な本人の筆跡にある筆跡個性と鑑定対象の筆跡と一致するか否かの目視検査であり、印影鑑定では真正な印影と鑑定対象印影をスーパーインポーズ法という目視でチェックすることをメインとした簡略的な鑑定が主流であります。

品質管理において目視による判断は、一番信頼性の低い判断といえます。

品質管理では公差幅が設定されています。公差が設定されている部分を測定し、公差が設定されている部位の測定結果がすべて公差内であることを証明することにより納入した製品の品質を保証します。公差設定されているのは寸法であったり、破壊強度であったり様々ですが、それらを測定することにより統計学を使用して、製品の品質が全数で保証できることを示さなければなりません。

ここで「統計的仮説検定」の使用例を説明します。

人間が書いた筆跡は、書くたびに形状が変わります。それが故に全く同じ形状の筆跡が発見されれば、発見された筆跡は透写による偽造筆跡といえます。

「統計的仮説検定」は統計を使用するので、測定が不可欠なのです。統計を使用するときには真正な筆跡が2個以上必要です。真正な筆跡の送筆距離や送筆方向等の成分を測定することにより、真正な筆者の成分毎の平均値や標準偏差が明らかになります。

使用した真正な筆者の標本数により、データの信頼区間(品質管理では誤差範囲)が決まります。

その信頼区間(誤差範囲)外の成分がいくつあるかで、真偽判断するのが「統計的仮説検定」の特徴といえます。

真正な標本が形成する信頼区間(誤差範囲)は、同一な文字でも筆者毎に異なります。目視で筆者の成分の平均値を想定できたとしても、目視では標準偏差は想定できません。

ここに「統計的仮説検定」の特徴があります。

当鑑定所の使命

法曹界においては、1成分が信頼区間「(誤差範囲)外であれば、偽とします。これは品質管理においては早計な結論です。

残念ならが裁判判決において、ネイマン・ピアソンの基本補題の考え方は理解・浸透・定着しているとはいえません。これが地方裁判所での誤審に繋がっているといえます。

当職はかつて18年間にわたり、日本工業規格の製品や自動車の重要保安部品の品質管理や品質保証の経験があります。

ですが、再度品質管理や品質保証とそれを論理的な背景としている統計学の探索・研究を行いました。更に筆跡鑑定と印影鑑定の研究を着手するにあたり、更に統計学の再学習を行いました。ネイマン・ピアソンの「基本補題」は鑑定業務を行わない限り、出会わなかった論文です。

民間企業に品質管理では、物理学や化学等も品質管理活動で採用します。

この間の経験と実績から品質管理手法を徹底的に、筆跡鑑定や印影鑑定に応用する手法を模索してきました。

2012年から裁判所に鑑定書を提出し、13年以上の間に経過し、700件以上の事件に関わってきました。残念ながら100%の事件に勝利した訳ではありません。10%弱の勝利に至らなかった事件から既存の鑑定人や法曹三者(裁判官、検事、弁護士)の問題点、具体的には問題の検出力や理解力が明らかになり、その後の鑑定書に反映して、より高い鑑定品質の向上を目指した結果、「統計的仮説検定」手法に辿り着きました。

問題点を検出し、如何にしてそれを科学的かつ、わかりやすく説明するのが当鑑定所の課題であったといえます。

2010年から平成10年間の技術革新速度は、令和の1年間といわれています。技術開発の進歩が10倍に早くなった意味です。

その要因はディープラーニングに象徴される人工知能技術の開発と普及及び、データサイエンスの開発と普及が主たる要因であると考えます。

当鑑定所の筆跡鑑定と印影鑑定では前述の通り、日本国内で初めてデータサイエンス上級の「統計的仮説検定」を採用しています。

データサイエンスの統計的仮説検定は2021年5月に総務省統計局がデータサイエンスの普及と啓蒙のために開設したサイト「なるほど統計学園」の上級使用例に掲載されています。統計的仮説検定の重要な要件は、「仮説」が鑑定対象の筆跡や印影を偽との仮説を立てて、偽である事実を探索することにより、偽であることを立証する検定であります。

当鑑定所は国内外の文献や論文を読んでいます。それは如何にして正確な鑑定結果を、鑑定依頼人様にお伝えするのが、鑑定人の使命であると考えているからです。

鑑定のご依頼について

鑑定のご依頼は資料の送付から始まります。

資料は原本である必要性はなく、鮮明なコピーであれば、十分に鑑定できます。なお写真で撮った資料では、正確に鑑定できない場合があります。

疑義がある鑑定資料と正確な本人の筆跡や、真正な印影のコピーと印影が実印であれば代表社印の法務局の印鑑登録書、個人であれば市町村長当が発行する印鑑登録証明書があれば鑑定可能です。

鑑定費用について

鑑定ご依頼者様の金額的負担を少なくするために、¥22,000(消費税込)(印刷1部)を先にお支払いいただき、異同診断書もしくは基礎解析書を1部発行します。

異同診断書もしくは基礎解析書がご意向通りでなければ、ここで鑑定は中断です。

ご意向通りでしたら本鑑定書作成にお進みいただきます。

以下の金額は消費税込みの金額です。

-

簡易鑑定書作成費用(印刷2部)

¥99,000から -

署名鑑定書作成費用(印刷4部)

¥198,000から -

筆跡鑑定書作成費用(印刷4部)

¥330,000から -

印影鑑定書作成費用(印刷4部)

¥330,000から -

意見書または反論書(印刷4部)

¥330,000から

鑑定資料が複数の場合は加算されます。

相談料(接遇もしくは電話、SMS)は30分まで無料です。30分以上は有料になります。

裁判所を通じての嘱託鑑定についてのアドバイス

嘱託鑑定は、近年裁判所の対応が異なっています。

望む鑑定結果を明確に裁判所に伝えてから、嘱託鑑定を行いましょう。

意図しない鑑定書の作成費用の支払いは無駄ですし、予期しない混乱に巻き込まれる可能性があります。

2021年3月の東京地方裁判所の印影の鑑定嘱託では、依頼者である弁護士様の意向通りに鑑定できるかを相互に確認して鑑定嘱託を行いました。

2022年8月の福岡地方裁判所からの筆跡鑑定嘱託では、真筆との鑑定書が書けないのであれば、鑑定嘱託を辞任下さいと念を押されました。

鑑定嘱託制度も鑑定依頼人様の意向に沿った形で、動いているといえます。

最後に

2012年6月開業以来、当鑑定所の思いは一つです。

「科学的かつ正確な鑑定書をご依頼様に届ける。」

電話によるお問合せは、平日10時から18時の間に受付けます。不在にしている場合もありますので、お手数ですが留守電に要件を録音のほどお願いいたします。後日返信いたします。

主な参考文献